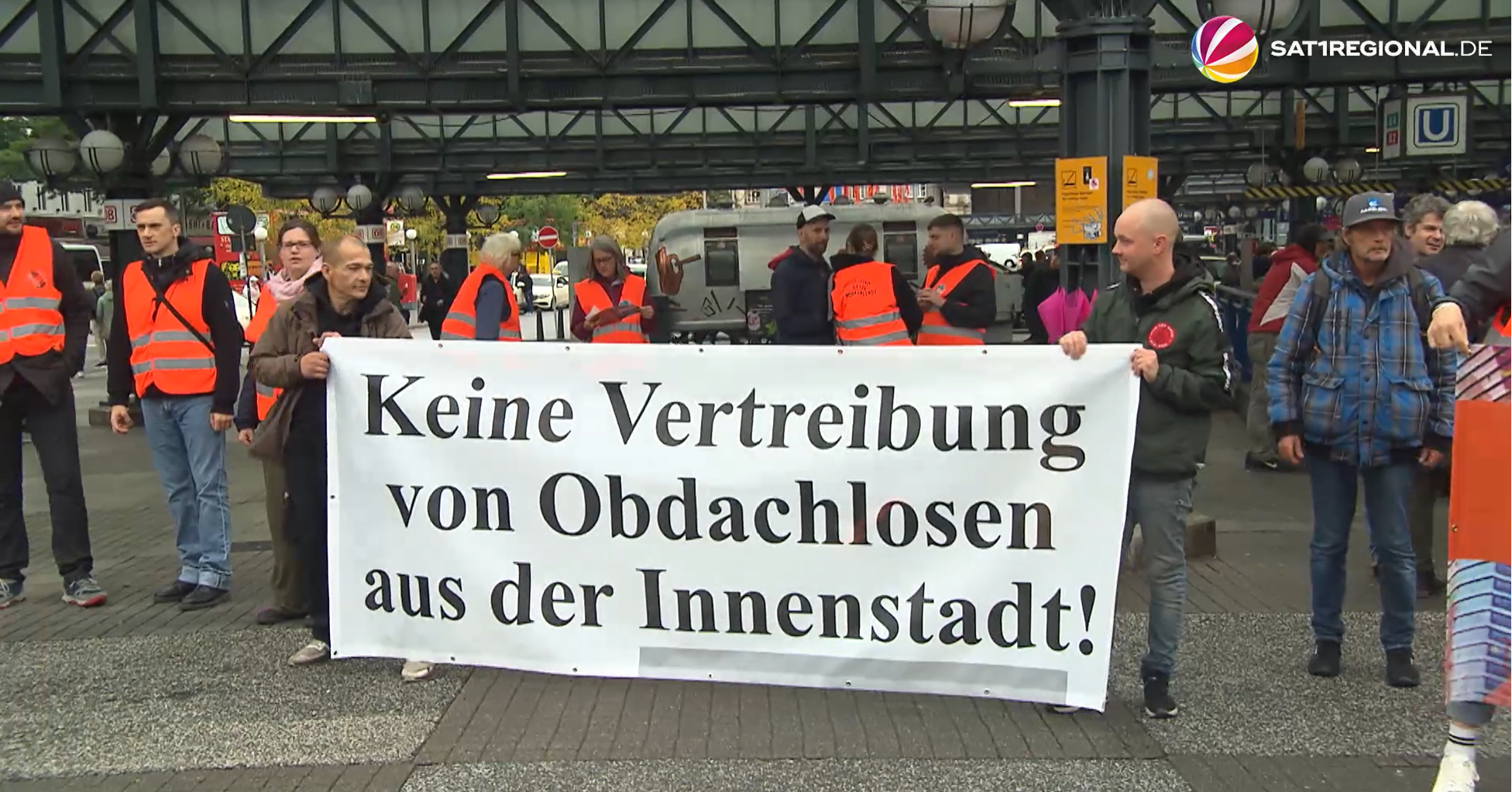

Am 30.11.2022 hatte der damalige Stadtteilbeirat St. Georg auf der letzten Sitzung vor seiner faktischen Auflösung eine mit sehr großer Mehrheit angenommene Empfehlung zum Thema Obdachlosigkeit und zur zunehmenden Verelendung von Menschen in unserem Hauptbahnhofviertel beschlossen. Unklar ist ein Jahr nach diesem Beschluss, was der Bezirk Hamburg-Mitte im Einzelnen oder überhaupt unternommen hat, den Wünschen aus dem Stadtteil nachzukommen. Daher wird der fast genau ein Jahr alte Antrag hiermit erneut vorgelegt, zudem aber auch mit Blick auf weitere Entwicklungen – in rot gehalten – aktualisiert.

Es wird beantragt:

- Das Bezirksamt wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbeirat und den örtlichen Initiativen mit Blick auf den bevorstehenden Winter zeitnah nach geeigneten Flächen für kleine Containereinheiten (für jeweils 2 bis 4 Wohn- und 1 Sanitärcontainer), Ausschau zu halten, um dort kurzfristig obdachlose Menschen unterzubringen. Selbstverständlich soll hier auch eine sozialarbeiterische Begleitung gewährleistet werden.

- Das Bezirksamt wird aufgefordert, insbesondere größere Parkplatzflächen (wie z.B. Sportspaß, das Gelände der katholischen Kirche, auf dem Einrichtungen geschlossen worden sind) darauf hin zu prüfen, ob hier weitere Möglichkeiten zur Aufstellung von Wohncontainern bestehen.

- Der Senat wird aufgefordert, das Ziel der Beseitigung der Obdachlosigkeit bis 2030 endlich mit einem durchdachten und mit der Zivilgesellschaft rückgekoppelten Aktionsplan anzugehen und dafür als erste Maßnahmen a) das zum 1. November 2023 wieder angelaufene Winternotprogramm auch tagsüber zu öffnen und b) überhaupt zu entfristen, also unbegrenzt weiterlaufen zu lassen. Das Ziel sollte dabei sein, öffentliche Notunterkünfte in dauerhafte, reguläre Wohneinheiten umzuwandeln.

- Der Senat wird aufgefordert, um dem Ziel der Überwindung der Obdachlosigkeit und der Schaffung eines neuen Zuhauses für die betroffenen Menschen schnell näher zu kommen, das Modellprojekt „Housing First“ mit zunächst lediglich 30 Wohnplätzen schnellstens in ein Regelprojekt zu überführen, da sich Housing First längst nicht nur in Finnland als erfolgreiches Prinzip erwiesen hat, die Obdachlosigkeit massiv zurückzufahren.

- Der Senat wird aufgefordert, den Anteil der neu gebauten Wohnungen für vordringlich wohnungssuchende Haushalte nochmals deutlich zu erhöhen.

- Senat und Bezirksamt werden aufgefordert, mehr Personal für den Wohnraumschutz bereitzustellen, um der gerade auch in St. Georg verbreitet festzustellenden Zweckentfremdung von Wohnraum (gewerbliche Nutzung von Wohnraum, Leerstand, Ferienwohnungen usw.) erheblicher intensiver nachgehen zu können.

- Das Bezirksamt wird aufgefordert, davon abzusehen, Spendenausgabestellen für Obdachlose vom Hachmannplatz ins St. Georger Wohngebiet zu verlagern. Einrichtungen dieser Art, also solche mit erheblicher Außenfrequenz, sollten auf dem Hauptbahnhofgelände und am Rand des Stadtteils, jedenfalls nicht im Wohngebiet angesiedelt werden.

- Das Bezirksamt wird ersucht, die Toleranz und Akzeptanz der St. Georger*innen gegenüber sozialen Einrichtungen nicht zu strapazieren, sondern zu erhalten und zu fördern. Das erfordert, dass gemeinsam – also an einem Runden Tisch unter Beteiligung nicht zuletzt der Anwohner*innen – erörtert wird, wo für alle Betroffenen und Beteiligten geeignete Standorte zu finden sind.

- Die jüngst erfolgte Ankündigung von Maßnahmen gegen die Verelendung rund um den Hauptbahnhof durch Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings weist der sog. „3-Punkte-Plan“, bestehend aus den Elementen

+ gemeinsame Spitzengespräche mit den Hilfseinrichtungen

+ Schaffung einer „Koordinierungsstelle Sozialarbeit“ für den Hauptbahnhof und das Umfeld

+ kurzfristige, befristete Schutzwohnungen für Betroffene

(„DIE WELT“ vom 18./19.11.2023, im Netz unter https://www.welt.de/regionales/hamburg/article248600842/3-Punkte-Plan-gegen-Verelendung-an-Hamburgs-Hauptbahnhof.html)

erneut das grundlegende Manko auf, die Stadtteilgremien und die Menschen vor Ort in die Debatte nicht miteinzubeziehen. Auch hier ist Bürger*innenbeteiligung unverzichtbar.

- Der Vorplatz des „Drob Inn“ muss umgestaltet werden. Hier halten sich täglich viele, weit überwiegend obdachlose Menschen aus dem Milieu auf. Es ist überfällig, die erbärmliche Anlage des Platzes deutlich menschenwürdiger zu gestalten und dafür die Zusammenarbeit mit dem „Drob Inn“ zu suchen.

Hier noch einmal der Antrag, den der Stadtteilbeirat St. Georg am 29.11.2022 beschlossen hatte:

| Antrag des Einwohnervereins St. Georg von 1987 e.V. vom 10.11.2022 für die Sitzung des Stadtteilbeirats St. Georg am 30.11.2022, dort an diesem Tage beschlossen

St. Georg ist durch die Eröffnung des Hamburger Hauptbahnhofes 1906 zum „Hauptbahnhofviertel“ geworden. Wie in vermutlich allen Hauptbahnhofvierteln dieser Welt konzentrieren sich hier die Problemlagen einer sozial gespaltenen Stadt. Kaum anderswo treten Armut, Elend, Drogenkonsum, Obdachlosigkeit usw. deutlicher in Erscheinung als eben in unserem Stadtteil. Viele Jahre setzen sich St. GeorgerInnen nun schon mit diesen Phänomenen auseinander, erleben und erdulden sie, suchen aber auch nach Lösungen zur Verbesserung der Lage. Denn, so eine beispielhafte Grunderfahrung der drogenpolitisch bewegten 1990er Jahre, was den Drogenabhängigen nutzt und ihre Situation verbessert, das nutzt auch dem Hauptbahnhofviertel und dient der Entspannung seiner BewohnerInnen. Mit Blick auf die jüngste Vergangenheit stellen wir fest, dass es eine massive Verschärfung des Phänomens Obdachlosigkeit in St. Georg gibt. Das gilt nach unserer Wahrnehmung sowohl für die deutlich gewachsene Anzahl der sich im Hauptbahnhofviertel aufhaltenden und übernachtenden Obdachlosen wie auch für deren erkennbaren Grad der Verelendung. Hier bedarf es endlich geeigneter, schnell greifender und nachhaltiger Maßnahmen, gerade auch im Hinblick auf den bevorstehenden Winter, aber auch vor dem Hintergrund beträchtlich erhöhter Kosten z.B. für Lebensmittel und einer Inflationsrate von mittlerweile über zehn Prozent. Zudem sei daran erinnert, dass nicht nur das EU-Parlament, sondern Ende 2021 auch der Hamburger Senat verkündet hat, die Obdachlosigkeit (in unserer Stadt) bis zum Jahre 2030 abzuschaffen. Bisher hat es in dieser Richtung allerdings keine erkennbaren Schritte gegeben, ganz im Gegenteil, wie oben angeführt nehmen die Obdachlosigkeit, die Verelendung und Begleiterscheinungen weiter zu.

Der Stadtteilbeirat St. Georg möge daher beschließen:

1. Das Bezirksamt wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbeirat und den örtlichen Initiativen zeitnah nach geeigneten Flächen für kleine Containereinheiten (für jeweils 2 bis 4 Wohn- und 1 Sanitärcontainer), Ausschau zu halten, um dort kurzfristig obdachlose Menschen unterzubringen. Selbstverständlich soll hier auch eine sozialarbeiterische Begleitung gewährleistet werden. 2. Das Bezirksamt wird aufgefordert, insbesondere größere Parkplatzflächen (wie z.B. Sportspaß, das Gelände der katholischen Kirche, auf dem Einrichtungen geschlossen werden) daraufhin zu prüfen, ob hier weitere Möglichkeiten zur Aufstellung von Wohncontainern bestehen. 3. Der Senat wird aufgefordert, das Ziel der Beseitigung der Obdachlosigkeit bis 2030 endlich mit einem durchdachten und mit der Zivilgesellschaft rückgekoppelten Aktionsplan anzugehen und dafür als erste Maßnahmen a) das zum 1. November 2022 wieder angelaufene Winternotprogramm auch tagsüber zu öffnen und b) überhaupt zu entfristen, also unbegrenzt weiterlaufen zu lassen. Das Ziel sollte dabei sein, öffentliche Notunterkünfte in dauerhafte, reguläre Wohneinheiten umzuwandeln. 4. Der Senat wird aufgefordert, um dem Ziel der Überwindung der Obdachlosigkeit und der Schaffung eines neuen Zuhauses für die betroffenen Menschen schnell näher zu kommen, das Modellprojekt „Housing First“ mit zunächst lediglich 30 Wohnplätzen schnellstens in ein Regelprojekt zu überführen, da sich Housing First längst nicht nur in Finnland als erfolgreiches Prinzip erwiesen hat, die Obdachlosigkeit massiv zurückzufahren. 5. Der Senat wird aufgefordert, den Anteil der neu gebauten Wohnungen für vordringlich wohnungssuchende Haushalte nochmals deutlich zu erhöhen. 6. Senat und Bezirksamt werden aufgefordert, mehr Personal für den Wohnraumschutz bereitzustellen, um der gerade auch in St. Georg verbreitet festzustellenden Zweckentfremdung von Wohnraum (gewerbliche Nutzung von Wohnraum, Leerstand, Ferienwohnungen usw.) erheblicher intensiver nachgehen zu können. |