Vorschläge für die Neuausrichtung des Stadtteilbeirat St. Georg

St. Georg, den 5.9.2023

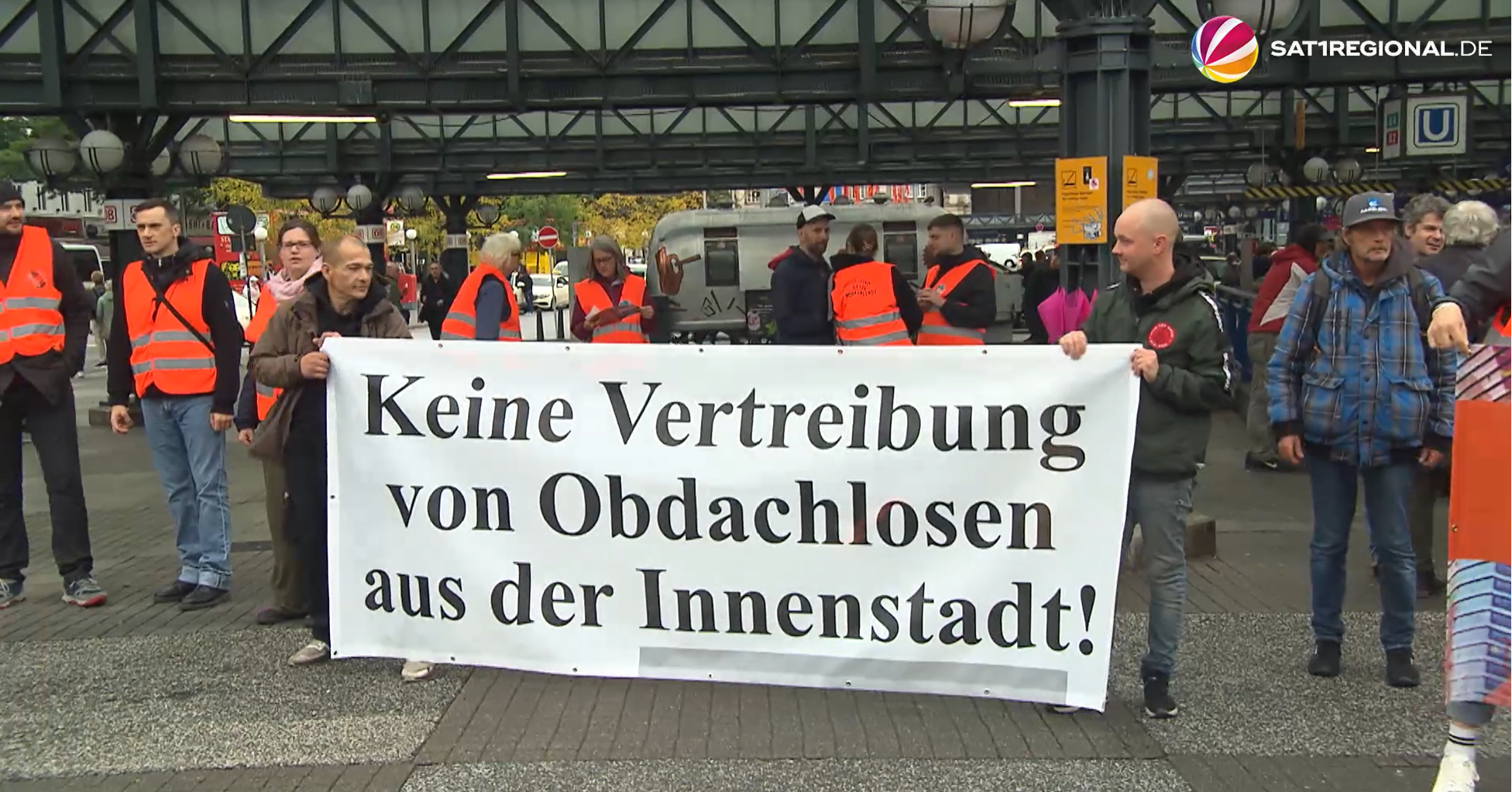

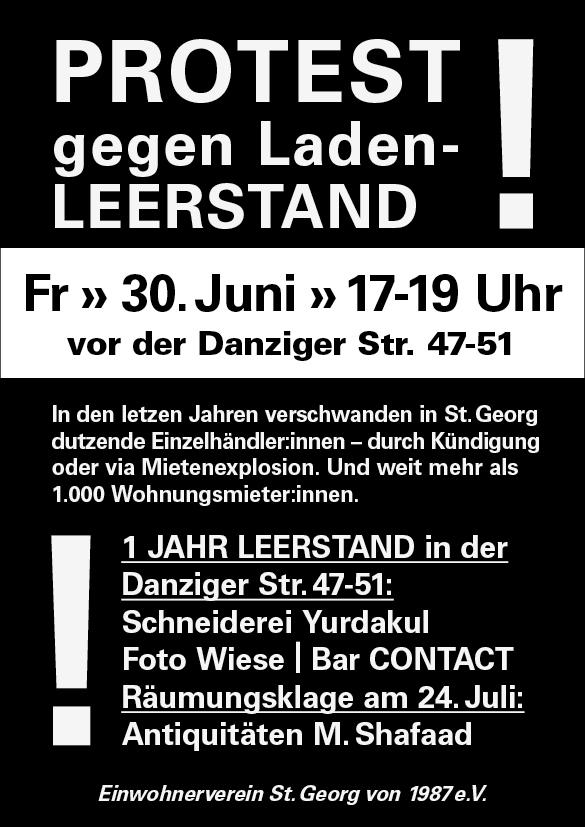

Seit einem dreiviertel Jahr gibt es keinen Stadtteilbeirat mehr. Viele Monate, in denen sich St. Georgs Beteiligungsgremium nicht äußern konnte, weder zur überschwappenden Videoobservierung mit KI-(Künstlicher Inztelligenz-)Verstärkung auf dem Hansaplatz noch zum drohenden Alkoholkonsumverbot auf dem Hauptbahnhof mit den damit verbundenen Verdrängungen in den Stadtteil hinein noch gar dazu, dass der vor einem Jahr einbenannte Inge-Stolten-Weg noch immer keine Beschilderung hat. Ein dreiviertel Jahr Totalverlust an demokratischer Beteiligung von unten.

Und warum? Weil die Deutschlandkoalition aus SPD, CDU und FDP Ende Januar 2023 beschlossen hatte, den durch seine kritischen Diskussionen und Anträge Arbeit machenden, überhaupt nervenden, ältesten und bestbesuchten Stadtteilbeirat Hamburgs einfach so auszusetzen, quasi abzuschalten. Und ihn, wie es euphemistisch immer wieder heißt, „neu auszurichten“. Immer klarer wird auf den Veranstaltungen des Bezirksamtes, dass die BürgerInnenbeteiligung zurückgefahren und der Kreis der TeilnehmerInnen nicht erweitert, sondern vielmehr ausgetauscht werden soll. Das kritische Publikum soll gezielt so behandelt werden, dass es zum Teil von selbst schon die Nase voll hat und wegbleibt. Und klar wird auch, dass kritische Stimmen möglichst leise gehalten werden. Zum wiederholten Mal weigerte sich jüngst die mit der „Moderation“ beauftragte, sich unabhängig gebende Lawaetz-Stiftung, kritische Einschätzungen und Widerworte zur Entwicklung der Diskussion (wie das nachfolgend weiter unten aufgenommene Statement) über den Beiratsverteiler zu verschicken. Petra Lill, verantworliche Umsetzerin der Interessen der Deutschlandkoalition und eine der Personen aus der Bezirksamtsleitung, möchte einfach nicht die Diskussion „belasten“, lies, die Kritik an ihrem Kurs allzu laut werden lassen.

Das ganze Verfahren ist insofern nicht nur eine Stadtteilpetitesse, sondern dürfte auch die anderen Stadtteilbeiräte zumindest des Bezirks Hamburg-Mitte interessieren. Denn von Anfang an wurde propagiert, dass in St. Georg ein „Modell“ entwickelt wird, dass auch für die anderen Mitte-Beiräte angewandt werden soll. Also bitte, Aufmerksamkeit für das, was jetzt schon mal dem St. Georger Beirat zugemutet wird – worüber in Bälde abschließend der City-Ausschuss des Bezirks berät.

_____________________________________________________

Sehr geehrte Frau Diekmann,

ich bitte um Weiterleitung der nachfolgenden Zeilen und des Anhangs an den Stadtteilbeiratsverteiler. Transparenz und Kritik in der anhaltenden Auseinandersetzung um den Stadtteilbeirat scheinen mir unabdingbar.

Am Donnerstag, den 10. August, hatte das Bezirksamt Hamburg-Mitte, namentlich Petra Lill, zum einmaligen Treffen der so genannten „Resonanzgruppe“ eingeladen. Damit waren die bisherigen offiziellen Stadtteilbeiratsmitglieder gemeint – ein Zugeständnis aufgrund des Vorwurfs, der alte Beirat sei mit einem Federstrich sang- und klanglos aufgelöst worden. Jetzt durfte die anwesenden Haupt- und StellvertreterInnen des Beirats vorab zur Kenntnis nehmen, was da für den „neu ausgerichteten“ Stadtteilbeirat eigentlich vorgesehen ist. Ich fasse das aus meiner Sicht mal so zusammen: Es droht, wie zu befürchten war, ein nachhaltiger Abbau des bisherigen, sowieso schon dünnen BürgerInnen- Beteiligungsgrades. Das den TeilnehmerInnen dieser Zusammenkunft vorgelegte Konzept ist den anhängenden „Vorschlägen“ zu entnehmen.

Im Kern erst einmal so viel:

* Die zukünftigen fünf, von der bezirklichen Regionalbeauftragten (Frau Lill) und der Geschäftsstelle (Lawaetz) begleiteten Beiratssitzungen sollen in Zukunft jeweils 110 bis maximal 120 Minuten dauern. Es soll einen festen Ablauf geben, pro Sitzung nur ein (Haupt-) Thema, das wiederum fachlich eingeleitet, dann in Kleingruppen und anschließend im Plenum beraten wird. Vorbereitete Anträge soll es nicht mehr geben – die mir namentlich nicht bekannte, auf Kritik nicht eingehende Lawatz-„Moderatorin“ verstieg sich sogar dazu, Anträge überhaupt infrage zu stellen, schließlich säßen doch alle zusammen, um Gemeinsames zu entwickeln…

* Terminturnus und Ort für die fünf Zusammenkünfte sollen wechseln.

* Möglicherweise soll es statt (?) der Beiratssitzung auch mal einen „Mikroquartiersworkshop“, Stadtteilrundgänge, einen „Sommerbeirat“ o. ä. geben.

* Diese Sitzungen, nein: das jeweilige Thema soll nach einem bestimmten Schema unter Einbeziehung von Interessierten vorbereitet werden.

* Zu „selbstorganisierte Sitzungen und/oder AGs zu bestimmten Themen“ lädt die Geschäftsstelle ein.

* Der Aufbau einer Beirats-Website und Social-Media-Werbung soll aus dem Verfügungsfonds bezahlt werden, offenbar ebenso die Anschaffung bzw. Miete von Gerätschaften für hybride Sitzungen.

Die bei dieser Zusammenkunft geäußerte, deutlich vorgetragene Kritik an diesem „Konzept“ lautet in aller Kürze:

* Eine faktische Halbierung der Diskussionszeit für den Beirat kommt unter keinen Umständen infrage.

* Eine Beschränkung auf ein (Haupt-) Thema pro Sitzung ist inakzeptabel. Das würde konsequent zu Ende gedacht heißen, pro Jahr nur noch fünf Themen zu diskutieren. Ein völliges NoGo.

* Anträge muss es auch in Zukunft geben, und zwar zu allen Themen, die im Stadtteil virulent sind bzw. zu denen Menschen. Initiativen oder wer auch immer Vorschläge und Anträge einbringen möchten.

* Den Terminturnus und den Ort dauernd zu wechseln ist kontraproduktiv und würde eher zu weniger BesucherInnen führen.

* Selbstorganisierte Initiativen und Arbeitsgruppen hat es immer schon gegeben, erinnert sei beispielhaft nur an die Gruppe, die sich erfolgreich um die Turnhalle in der Rostocker Straße kümmerte. Ansonsten sind alle Initiativen, die an den Beirat herangetragen werden, in diesem Sinne Selbstorganisiertes und also völlig legitim.

* Die unzulängliche Infrastruktur des Beirats – beispielsweise die seit Jahren nicht mehr ins Netz eingestellten Protokolle – soll nicht aus dem Verfügungsfonds finanziert werden. Der ist nämlich für andere Zwecke, insbesondere für kleine Stadtteilprojekte geschaffen und dafür auch über die Jahre intensiv genutzt worden. Wenn der Bezirk BürgerInnenbeteiligung ernst meint, dann muss er auch für die nötige Infrastruktur sorgen. Ganz abgesehen davon, dass er mehrheitlich die Beteiligung der St. GeorgerInnen schon vor einigen Jahren von zehn auf fünf Sitzungen reduziert hat. Noch weniger geht gar nicht.

Die zweieinhalbstündige Debatte am besagten 10. August, die langen Ein- und Ausleitungen der Bezirksamtsvertreterin und das Agieren der Moderation machten sicher nicht nur aus meiner Sicht deutlich, dass es bei der „Neuausrichtung“ vor allem darum geht, den Stadtteilbeirat einzuhegen und seine dem Bezirk immer wieder Arbeit machenden Anträge einzudämmen, also für weniger Initiativen und Diskussionen zu sorgen und gerne auch mehr „selbstorganisierte“ Zusammentreffen zu organisieren. Auffällig war für meine Ohren, wie oft Kleingruppen, Sitzungsvorbereitung und Selbstorganisiertes anklangen, obwohl es doch genau so viel (besser: genau so wenig) Geld geben soll, wie im Jahre 2022 – und mit der betreffenden Summe waren bis zum faktischen Aussetzen der Beiratsengagements gerade einmal die fünf (allerdings längeren) Beiratssitzungen finanziert worden. Wie also soll dieses vermeintliche Mehr an AG’s etc. dann bezahlt werden? Durch eine weitere Reduzierung der Beiratssitzungen?

Selbst bei diesem Treffen mit doch recht wenigen TeilnehmerInnen gab es den „Einsatz“ von Karteikarten und „Kleingruppen“. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, dass mit diesen Mitteln und Methoden Zeit bewusst vergeudet, Diskussionen und Schwerpunkte zerredet und eine Debatte samt Beschlussfassung verhindert oder zumindest erschwert werden sollen. Hunderte Karteikarten auf den drei „Workshops“ bedeuten, dass immer irgendjemand irgendeinen Punkt angemerkt hat. So begründete Frau Lill die angeblich nötigen Änderungen im Beirat damit, dass diese auf Karteikarten bei den „Workshops“ so formuliert worden seien – dass es für bestimmte Punkte viel mehr Karteikarten mit andersgefäbtem Inhalt gab, das erwähnte sie bezeichnenderweise nicht. Und dass Kleingruppen mehr Diskussion im kleinen Kreis ermöglichen, das ist ja eine Binsenweisheit; dass mit dem gezielten Einsatz dieses Formats aber auch eine größere, einheitliche, zugespitzte Debatte und Beschlussfassung unterlaufen werden kann, das ist die andere Wahrheit. Und dies alles vor dem Hintergrund, dass in Zukunft auf den paar Beiratssitzungen ja nur noch halb so viel Zeit zur Verfügung stehen soll. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang noch, dass auf den drei Workshops zusammen etwa so viele TeilnehmerInnen zugegen waren, wie auf jeder gut besuchten Beiratssitzung!

Für Donnerstag, den 31. August, lädt der Bezirk nun für 19.00 Uhr in die Paula zu einer allgemeinen „Infoveranstaltung“ ein. „Hier wird eine Zusammenfassung aus dem Prozess der Neuausrichtung vorgestellt, im Anschluss geht es in den Austausch und die Diskussion der Ergebnisse.“ Der gleiche Ablauf, das gleiche Spiel.

Michael Joho

Einwohnerverein St. Georg von 1987 e.V.

—–Original-Nachricht—–

Betreff: Vorbereitung- Infoveranstaltung am 31.08.23 zur Neuausrichtung des Stadtteilbeirates St. Georg

Datum: 2023-08-28T17:53:47+0200

Von: „St. Georg | Lawaetz-Stiftung“ <st.georg@lawaetz.de>

An: „St. Georg | Lawaetz-Stiftung“ <st.georg@lawaetz.de>

Liebe Mitglieder und Mitwirkende des Stadtteilbeirates St. Georg,

sehr geehrte Damen und Herren,

zur Vorbereitung der Infoveranstaltung am 31.08.2023 übersenden wir Ihnen in der Anlage die „Vorschläge für die Neuausrichtung des Stadtteilbeirat St. Georg“

Die Grundlage für die Erarbeitung der Vorschläge (Anlage: Punkt 2.) sind die Nennungen bei den Veranstaltungen/Workshops (Anlage: Punkt 3.) sowie die benannten Ziele der Neuausrichtung (Anlage: Punkt 1.).

Ebenfalls wurden die Hinweise der Resonanzgruppe mitaufgeführt.

Wir werden in der Infoveranstaltung auf die Punkte eingehen, aber nicht in der hier dargestellten Ausführlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Stahl

Soziale Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung

st.georg@lawaetz.de

JOHANN DANIEL LAWAETZ-STIFTUNG

Gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Geschäftsführender Vorstand: Jörg Lindner, Peer Gillner, Gundula Zierott

Neumühlen 16-20, 22763 Hamburg

Telefon + 49 (0) 40 – 39 99 36 – 0

www.lawaetz.de

Die Lawaetz-Stiftung ist eine unabhängige, gemeinwohlorientierte Akteurin für die Gestaltung einer sozial gerechten, zukunftsfähigen Gesellschaft.